生活習慣病

生活習慣病

生活習慣病は、字の如く生活習慣が主な原因で発症する病気の総称です。運動不足や不適切な食生活、過度な飲酒、喫煙やストレスなど、習慣や環境が深く関与し、これらが積み重なることで発症します。

生活習慣病の多くは自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、脳や心臓などをはじめとした血管にダメージを与えていきます。その結果、ある日突然、心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる重篤な症状を引き起こすことがあります。

自覚症状がない一方で、健康診断などの一般的な検査によって早期発見が可能であり、早期に対処可能となれば薬剤での治療に至る前に生活習慣の改善で管理可能となる可能性もあります。検査値に異常がある場合や少しでも不安を持たれた時は、お早めに・そしてお気軽にご相談ください。

糖尿病とは、インスリン(血糖値を下げるホルモン)の作用が不十分なために血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなる病気です。糖尿病は1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病など様々なタイプに分類されますが、日本人では2型糖尿病が圧倒的に多く、過食、肥満、運動不足、ストレスなどの生活習慣の乱れが大きく関係しているといわれています。

生活習慣病である糖尿病の初期は特に症状は乏しく、目立った症状が現れることなく進行することが多いです。のどが渇く(口喝)、のどが渇くために水分を多く摂る(多飲)、尿量が増える(多尿)といった自覚症状が現れたころには、ある程度進行してしまっていることもあります。進行すると三大合併症と呼ばれる(し:神経・め:眼・じ:腎臓)糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病性腎症を発症し、失明したり、透析治療が必要になったりすることもあります。また、動脈硬化の進行をきたし心筋梗塞や脳梗塞など、命に関わる病気を引き起こす可能性も高まります。そのため、早いうちから、血糖値をコントロールすることが非常に重要になります。

高血圧には、他の疾患や薬剤の副作用が原因で起こる二次性高血圧と、原因のはっきりしない本態性高血圧がありますが、日本人の高血圧症の90%以上のほとんどが本態性高血圧といわれています。本態性高血圧は、遺伝的要因と塩分の摂り過ぎ、肥満、過度な飲酒、喫煙、運動不足、精神的なストレスなどの環境的要因が重なって発症すると考えられています。特に島国である日本では塩分の過量摂取が大きな要因となっています。

高血圧症は自覚症状に乏しく、なかなか気づくことができませんが、そのままにしておくと、動脈硬化を生じ心臓・脳血管疾患の原因になりえます。

まずは、定期的かつ決まった時間に血圧を測定してご自身の血圧を把握し、継続的に行う適度な運動、食生活を中心とした生活習慣の改善が予防と治療に有効です。

脂質異常症とは、血液中の脂質(油)の値が基準値から外れた状態であり、「悪玉」コレステロールといわれるLDLコレステロールや中性脂肪が必要以上に増えたり、あるいは「善玉」コレステロールであるHDLコレステロールが少ない状態を指します。

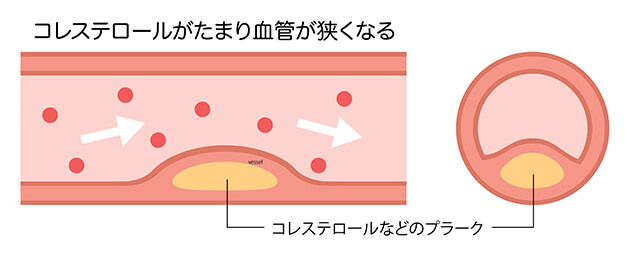

これらの脂質異常はいずれも、動脈硬化と大きく関連します。

血液中にLDLコレステロールが増えると、血管の内壁が傷つき沈着してこぶを作り、血管が硬くなります。これが動脈硬化です。

一方、HDLコレステロールは、色々な臓器で使いきれずに余ったコレステロールを回収し肝臓に戻す働きがあり、動脈硬化を抑える方向に作用します。つまり、動脈硬化の予防や改善にはLDLコレステロールと中性脂肪を減らし、「善玉」のHDLコレステロールを増やすことが重要になります。

脂質異常症は単独で症状が現れることはありませんが、気がつかないうちに動脈硬化が進行し、脳や心臓の疾患につながるおそれがあります。脂質異常症の主な原因は、食生活、過度な飲酒、喫煙、運動不足、体質(遺伝)などが考えられます。

治療は通常、食事療法と運動療法からはじめます。薬物療法は、これらを行っても脂質管理の目標値が達成できなかったり、持っている危険因子が多く、動脈硬化や動脈硬化による疾患を起こすリスクが高かったりする場合に開始されます。

高尿酸血症とは血液中の尿酸が高い状態のことをいいます。「痛風」の原因としては知られている方も多いかもしれませんが、他にも腎結石、尿路結石の原因になるほか、肥満や高血圧、脂質異常症、糖尿病を複合的に合併することが多いといわれています。

痛風などに至ると強い疼痛症状が出る一方で、尿酸の値だけが高い状態では症状はないことが多く放置されがちになります。まずは原因となる生活習慣がないかを確認し、運動習慣や食生活を改善していくことが大切です。

TOP